1932 · Wesen und Aufgabe

unserer Hochschule

Notiz für den erfahrenen Leser: ich weiß, daß man in Festschriften Aufsätze dieser Art meist nicht zu lesen pflegt; sie müssen wohl "anstandshalber" geschrieben werden; sind sie aber gedruckt, so pflegt man sie zu überschlagen oder zu überfliegen. Ich möchte daher gleich zu Beginn bemerken, daß ich an Stelle allgemeiner theoretischer Ausführungen (etwa über die geistigen und kulturellen Aufgaben der deutschen Musikhochschulen) versuchen will, die gegenwärtige Lage unserer Württ. Hochschule für Musik festzuhalten, die heute anders ist, als vor zehn Jahren, und anders, als sie vermutlich in zehn Jahren sein wird.

Es sind etwa fünfundzwanzig Jahre her, daß ich selbst Schüler der Anstalt gewesen bin, deren Lehrkörper anzugehören ich mir heute zur Ehre anrechne. Aber war es damals überhaupt dieselbe Anstalt wie heute? Damals im alten, grauen, aber doch recht heimeligen Haus in der Langestraße, heute im hellen, bequemen Heim am Urbansplatz; damals Kgl. Konservatorium für Musik, heute Württ. Hochschule für Musik, in der nur noch ganz wenige Lehrkräfte aus der "königlichen" Zeit tätig sind. Wohl ist das Ziel der Ausbildung dasselbe geblieben aber wie verschieden sind die Wege, auf denen unsere Anstalt heute ihre Schüler führt, von denen, die wir selber früher geführt worden sind!

Sind wir als Hochschule etwas anderes, als es früher das Konservatorium war? Mit welchem Recht nennen wir uns überhaupt "Hochschule"? Die Scheidung der Musiklehranstalten in Hochschulen für Musik, Konservatorien und Musikschulen ist nach dem Krieg bekanntlich nach dem Vorbild Preußens in allen deutschen Staaten eingeführt worden.; Musikschulen sind (meist private) Anstalten mit mehreren Lehrkräften; Konservatorien sind ähnliche Anstalten auf höherem Niveau, die auch für die allgemeine musikalische Ausbildung ihrer Schüler Sorge tragen; Hochschulen sind Ausbildungsstätten für den künstlerischen oder Lehrberuf, die ihren Studierenden neben der künstlerischen eine umfassende wissenschaftlich-theoretische und pädagogische Ausbildung vermitteln. Daß sie die Bezeichnung "Hochschule" erhalten haben, bedeutet, daß sie als Stätten der künstlerischen Ausbildung durch die Anforderungen und die Art ihres Studiengangs den seit alters bestehenden Stätten der wissenschaftlichen Ausbildung gleichberechtigt an die Seite gestellt werden dürfen.

Um die Anerkennung dieser Gleichberechtigung wird noch immer gekämpft, in ähnlicher Weise, wie vor einigen Jahrzehnten die technischen Hochschulen um Anerkennung ihres Charakters als Hochschulen den Universitäten gegenüber zu kämpfen hatten (und teilweise noch zu kämpfen haben). Es ist wahr, wir verlangen (außer in der Abteilung für kirchen- und Schulmusik für hauptamtliche Kirchenmusiker) nicht die Reifeprüfung für den Eintritt; in dem Verzeichnis der "Vorlesungen über Musik an deutschen Hochschulen", das zu Anfang jedes Semesters in der "Zeitschrift für Musikwissenschaft" erscheint, sind (mit Ausnahme der Staatl. Akademischen Hochschule für Musik in Berlin) die deutschen Hochschulen für Musik nicht angeführt; für musikwissenschaftliche Doktorpromotion werden Semester, die an einer Hochschule für Musik studiert worden sind, nicht angerechnet. Die Musikwissenschaft, die in den letzten zwölf Jahren in Deutschland einen beispiellosen Aufschwung genommen hat, [Sie hat an der Zahl der Studierenden auf Universitäten gemessen aus bescheidensten Anfängen heraus heute die Kunstwissenschaft schon eingeholt und wird sie in wenigen Jahren überflügelt haben!] zieht also ihrerseits einen deutlichen Trennungsstrich zwischen dem wissenschaftlichen Universitätsstudium derjenigen Gebiete der Musik, die für wissenschaftliche Behandlung in Betracht kommen, und dem künstlerischen Studium der Musik, wie es auf den Musikhochschulen betrieben wird.

Und das ist gut so. Nichts wäre falscher, als wenn wir Musiker versuchen wollten, diese Grenze zu verschieben oder zu verwischen. Ich weiß, daß manche von uns den Ehrgeiz haben, eine (Schritt für Schritt zu erringende) Gleichstellung des musikwissenschaftlichen Teils des künstlerischen Musikstudiums mit dem rein wissenschaftlichen Studium an den Universitäten anzustreben; abgesehen davon aber, daß wir dabei doch immer nur den kürzeren ziehen würden, würde das eine verhängnisvolle Aufgabe unseres eigenen, völlig anderen Standpunkts bedeuten. Wir lehren unsere Schüler eine Kunst, ein Können, die Wissenschaft ein Wissen. Wir gehen vom unmittelbaren, praktischen Erlebnis der Musik aus, wie es der künstlerische Unterricht vermittelt, und stellen die einzelnen Gebiete der Musikwissenschaft in der Art und Begrenzung, wie wir sie brauchen, in den Dienst dieses Erlebnisses, um es so zu befestigen und zu vertiefen; die wissenschaftliche Ausbildung auf der Universität dagegen befaßt sich mit dem rational erkennbaren Grenzgebieten der Musik, vorwiegend mit ihrer Geschichte. Kunststudium und wissenschaftliches Studium sind demnach durchaus gleichwertig, aber nicht gleichartig.

So sehe ich den oft beklagten Gegensatz und Mangel an gegenseitigem Verständnis zwischen Künstler und Wissenschaftler als notwendig und tief begründet an. In meinem Bericht über die "Süddeutsche Tagung für Musikerziehung" (1928) schrieb ich: "Jeder erlebt in sich selbst den Zusammenstoß zwischen dem künstlerischen und wissenschaftlichen Menschen" und in der Tat sind es nur wenige glückliche Naturen, die zu einem harmonischen Ausgleich beider gelangen. Ich selbst fühle mich, trotzdem ich an zwei Hochschulen die Musikwissenschaft zu vertreten habe, doch durchaus als Musiker.

Rathenau sagt in seinen Gedanken über Ästhetik: "Ein ästhetischer Genuß entsteht überall da, wo eine verborgene Gesetzmäßigkeit empfunden wird". Wird die Gesetzmäßigkeit erkannt, statt empfunden zu werden, so verhalten wir uns nicht mehr ästhetisch-künstlerisch, sondern wissenschaftlich. Bei der Besprechung dieses tiefen, bewundernswert scharf formulierten Gedankens fragten mich die Hörer meiner "Ästhetik" folgerichtig: "Wozu gibt man uns aber dann Unterricht in all diesen wissenschaftlichen Fächern wie Tonsatz, Formenlehre, Stilkunde, Ästhetik usw., wenn die wissenschaftliche Erkenntnis, die wir dadurch erlangen sollen, den ästhetischen Genuß aufhebt?!"

Hier, in dieser kleinen Frage haben wir in der Tat den Angelpunkt des Problems "Wesen und Aufgabe einer Musikhochschule" vor uns. Rathenau antwortet auf diese Frage, daß wir von der Kunst schlechthin überwältigt würden, wenn es nicht gelänge, einen großen Teil ihres übermächtigen Eindrucks verstandesmäßig abzuklären. Das gilt für die Musik vielleicht noch stärker als für die anderen Künste, Der Musiker, der täglich einige Stunden übt, der Lehrer, der gezwungen ist, seine Schüler immer wieder dieselben klassischen Stücke spielen zu lassen, der Orchestermusiker, der allabendlich Oper oder Symphoniekonzert zu spielen hat, sie alle sind der Gefahr der Abstumpfung ausgesetzt, die umso gefährlicher ist, je weniger sie ihr entgegenzusetzen haben. Diese Abstumpfung des ästhetischen Reizes würde eine trostlose Depression hinterlassen, wenn sie nicht durch Anspannung des Willens, technische Schwierigkeiten zu überwinden, und des Verstandes, Gesetzmäßigkeiten zu begreifen, kompensiert werden könnte. Und in jedem Kunstwerk steckt noch, wenn alles abgerechnet ist, was Harmonielehre, Formenlehre, Stilkunde usw. in ihm feststellen und beweisen können, so viel Unentschleiertes, Inkommensurables, daß keine Gefahr ist, daß der künstlerische Eindruck durch wissenschaftliche Behandlung getötet werden könnte er wird nur weiter nach innen verlegt werden. Und noch eines: die wissenschaftliche Arbeit hilft, die Unmenge der verschiedensten künstlerischen Eindrücke zu sichten, zu ordnen und zu werten und so dem Gedächtnis leichter zur Aufbewahrung zu übergeben.

Sollen nun diese Gedanken in die Wirklichkeit umgesetzt werden, so sind vor allem zwei Punkte zu beachten. Die wissenschaftlichen Fächer müssen (auf einer Musikhochschule, nicht auf einer Universität!) stets auf das praktische, künstlerische Erleben sich stützen. Von Musik zu sprechen, die der Schüler nicht kennt, ist fast immer unfruchtbar, und die beste Musikgeschichte sind die Werke der Meister. Zum zweiten: die Verbindung zwischen den einzelnen wissenschaftlichen Gebieten z. B. Tonsatz, Formenlehre, Stilkunde, Ästhetik ist für eine Musikhochschule wichtiger als die Betonung dessen, was sie trennt (umgekehrt wie bei der Universität).

Ich möchte nun im folgenden kurz zeigen, wie diese Aufgaben bei uns in der letzten Zeit angepackt worden sind. Es ist dabei zu beachten, daß Reformideen nicht nur im Studiengang verwirklicht werden, sondern auch in den Bestimmungen der Abschlußprüfungen sich ausdrücken müssen, um wirksam zu werden.

In der Musikgeschichte geben wir unseren Studierenden (ein vierjähriges Studium vorausgesetzt) zunächst einen zweijährigen Kurs in allgemeiner Musikgeschichte, sodann zwei Jahresvorlesungen über eng begrenzte Gebiete (z. B. das deutsche Lied, J. S. Bach, das Zeitalter Haydns) mit reichen praktischen Beispielen aus der Literatur (Stilkunde), und wir prüfen dann mündlich: Abriß der allgemeinen Musikgeschichte, selbstgewähltes Sondergebiet (Stilkunde) und stilistisches Bestimmen einer Anzahl (20 30) am Klavier vorgespielter Themen. Diese Prüfung ist gegenüber früher vielseitiger, praktischer, musikalischer, sie verwirklicht bereits, was für manche andere deutsche Prüfungsordnungen erst angestrebt ist. Ähnlich wird in Formenlehre und Analyse an Hand der aufgeschlagenen Sonaten der Klassiker oder der Fugen des Wohltemperierten Klaviers geprüft.

Auch im Tonsatz wird möglichst vielseitig unterrichtet und geprüft: während das 19. Jahrhundert sich damit begnügt hatte, den vierstimmig-korrekten Schulsatz zu lehren, wobei oft die Tätigkeit des Lehrers hauptsächlich im Anstreichen von Quinten- und Oktaven-Parallelen bestanden hatte, wird jetzt auch der zwei- und dreistimmige Vokalsatz, der freiere Instrumentalsatz, Harmonisation und Modulation am Instrument gelehrt und geprüft. Natürlich wird der Theorie-Unterricht sich damit noch nicht zu begnügen brauchen: er kann Generalbaßspiel, Partitur- (insbesondere Streichquartett-)spiel, harmonische Analyse und anderes mehr umfassen. Voraussetzung für allen derartigen Unterricht ist eine genügende Entwicklung des Klangbewußtseins, das bei uns, nach dem von Thusnelde Fetzer aufgestellten Lehrgang, neben Musikdiktat eine wichtige Rolle in den beiden ersten Jahren des Studiums bildet.

Fragt der Tonsatzunterricht: "Wie macht man das?", der Musikgeschichtsunterricht: "Wie ist das gewesen?", so stellt die Musikästhetik die Frage: "Was bedeutet das?" Wir geben auch hier, in bewußtem Gegensatz zur Universität, keinen Abriß der philosophischen Ästhetik, sondern gehen vom Erleben der Musik aus von einem Erleben, das so viele Philosophen, die über die Musik nachdachten, leider so schwach gehabt haben -; wir behandeln Ästhetik sozusagen als vergeistigte Theorie der Musik.

Die notwendige Wechselbeziehung zwischen all diesen wissenschaftlichen Disziplinen ist bei uns auf natürliche, glückliche Weise schon dadurch gewährleistet, daß die musikwissenschaftlichen Dozenten zugleich auch Tonsatzlehrer sind, in einem Falle sogar noch praktischen Unterricht geben, so daß die "Einheit der Musik" heute bei uns überzeugender dargestellt werden kann als in manchen früheren Jahren.

Eine weitere stetige Sorge war es uns, der Gefahr der Überlastung entgegenzuarbeiten. Es wäre ein verhängnisvoller Irrtum, wenn man glauben wollte, das Niveau einer Anstalt dadurch steigern zu können, daß man die Zahl der wissenschaftlichen Fächer immer mehr vermehrt. Gerade der Künstler kann am allerwenigsten einen toten Ballast von Wissen bewahren er muß alles verarbeitet haben, was er weiß, und dann noch genügend Auftrieb besitzen.

Da die große Mehrzahl der Studierenden später einmal durch Unterrichten ihr Brot verdienen muß, so war der Ausbau der pädagogischen Abteilung in den letzten Jahren eine längst schon dringlich gefühlte Notwendigkeit. Der Einbau des Musiklehrerseminars in den schon reichlich besetzten Stundenplan der Hochschule bereitete uns manches Kopfzerbrechen. Es war zu vermeiden, daß das Seminar eine Art "Staat im Staate" darstellte; aber seit einem Jahr dürfen wir sagen, daß auch diese Schwierigkeit behoben ist.

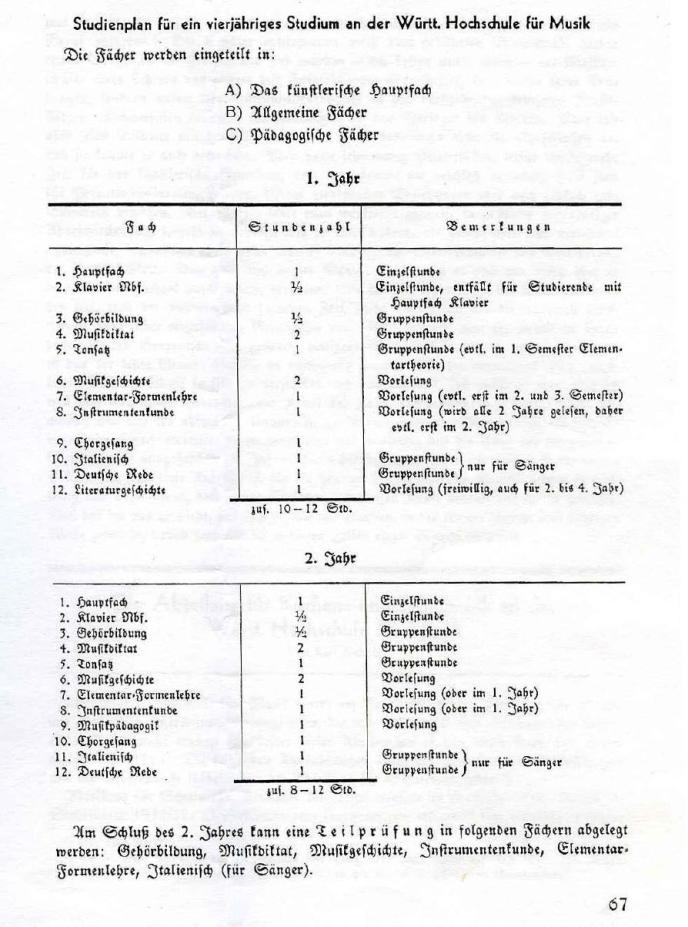

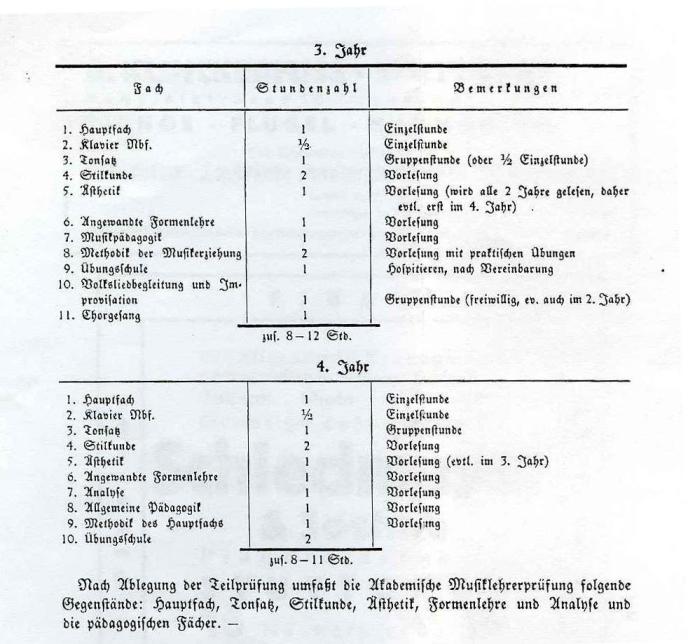

Den deutlichsten Begriff von der Art und Einteilung unserer Arbeit gibt vielleicht der nachfolgend mitgeteilte Studienplan:

[Zum Vergrößern: 2 x Klick auf Grafik]

Daß wir mit der Verwirklichung der hier ausgesprochenen Gedanken auf dem richtigen Wege sind, dafür dürfen wir vielleicht zweierlei anführen. Einmal, daß der Besuch der Vorlesungen sehr gut zu nennen ist: während früher der "kleine Saal" oft empfindliche Lücken aufwies, ist er jetzt fast stets voll besetzt, ja zum Teil mußten die Vorlesungen schon in den großen Saal verlegt werden. Zum andern, daß durch das sorgfältige Handinhandarbeiten aller Fächer die bei den Musikern so häufige und gefürchtete Erscheinung des nervösen Zusammenbruchs (durch Überarbeitung auf einem Teilgebiet) bei uns eine fast unbekannte Erscheinung geworden ist.

Wir alten Schüler des Konservatoriums für Musik hätten die Augen aufgerissen, wenn man uns einen Studienplan wie den oben abgedruckten vorgelegt hätte. Trotzdem aber wage ich nicht zu sagen, daß die damalige Ausbildung ungenügend gewesen wäre sie war nur völlig anders, weil sie auf völlig andere Verhältnisse als heute zugeschnitten war.

Es waren damals verhältnismäßig wenig Studierende an der "Künstlerschule" des alten Konservatoriums. (Ich spreche nur von den Männern bei den Mädchen ist immer zu hoffen, daß sie später heiraten, und zu befürchten, daß sie dann die Musik als Beruf aufgeben [oder umgekehrt ?!]). Die Schüler entstammten meist dem gebildeten Mittelstand, hatten etwas Vermögen im Hintergrund und wurden die besten unter ihnen als Meisterschüler ihres Lehrers von diesem mit Empfehlungen ausgestattet; sie machten keine Prüfungen, sondern gaben ihre Einführungskonzerte in den maßgebenden deutschen Musikstädten; Komponisten erhielten Empfehlungen an den Verleger des Lehrers. Man sah aber seine Bildung mit dem Verlassen des Konservatoriums nicht als abgeschlossen an, und sie konnte es auch nicht sein. Man hatte sehr wenig Pflichtfächer, dafür um so mehr Zeit für das künstlerische Hauptfach, und man konnte die reichlich bemessene freie Zeit für Privatliebhabereien, Lektüre, Pflege menschlicher Beziehungen oder auch einfach zum Bummeln benützen. Bei alledem lebte man merkwürdigerweise in größerer gegenseitiger Abgeschlossenheit, sowohl zu Lehrern wie zu Mitschülern, als heute; dies war manchmal schmerzhaft, begünstigte aber, wenn man es aushielt, die Selbständigkeit und Entwicklung der Persönlichkeit. Man lebte viel in der Stube; Sport gab es noch gar nicht, oder er war, als der Technik unzuträglich, verboten. Die heutige Generation der Musikstudierenden hat, trotz der vielberufenen schweren Zeit, mehr vom Leben als die materiell glücklichere, aber enger eingespannte Generation von 1900; dagegen war die Musik im Leben dieser älteren Generation eine größere, heiligere Macht als in der heutigen vielleicht ist das der letzte Grund, weshalb es notwendig geworden ist, den verstandesmäßig erfaßbaren Teil der Musik so sehr zu verstärken und auszubauen? Ich weiß es nicht, und ich will hier auch keine Gedanken "zur Kritik der Zeit" aussprechen; wir leben in ihr und müssen uns mit ihr abfinden. Unnütz, sie zu schelten und ihr andere Zeiten als Muster vorzuenthalten; noch törichter, sie zu vergöttern und mitleidig auf die Enge der bürgerlichen Erziehung des ausgehenden 19. Jahrhunderts herabzusehen. Aber wir müssen in ihr unsere Pflicht tun, und diese Aufgabe ist für die heutige Generation von Musikerziehern so vielseitig und anspannend, daß es des Einsatzes der ganzen Kraft bedarf, um ihr zu genügen. Daß dies bei uns geschieht, und daß es, wie wir glauben, in der für die heutige Zeit richtigen Weise geschieht, davon versuchte ich in diesen Zeilen ein Begriff zu geben.

Quelle:

Musik in Württemberg

Festschrift zum 75jährigen Bestehens der Württembergischen Hochschule für Musik

Nr. 3/4 9. Jahrgang 1932 Seite 63 69

K. Thienemanns Verlag Stuttgart